日本のBBQも2nd stageへ!! 日本バーベキュー協会 下城会長にお聞きしました。

日本では大型連休が明けた5月8日に、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ「5類」に移行しました。

日本もようやく「ウィズコロナ」から「アフターコロナ」に移行しつつある、6月29日、日本バーベキュー協会 下城会長にこれからのBBQについてお聞きしました。

同席、ELG米島社長

(以下、コメントについては進行「I」、下城会長「S」、米島社長「Y」で記載します。)

I ) BBQにおいてアフターコロナで想定できること等あれば教えて頂けますでしょうか?

S ) コロナの影響としては、日本では人が集まってはいけない、BBQは悪役なイメージがあったと思いますが、米国では逆でBBQはコロナでむしろ盛んになった部分があります。

私は以前から「統制のとれたBBQ」を提唱しています。

日本では、BBQ=宴会で騒ぐ機会として捉えられてきましたが、今が変われるチャンスだと考えているんです。

本来、BBQとはホスト(招く側)とゲスト(招かれる側)がわかれています。日本では、主人と客がいてお茶の席が作られていきますよね。BBQも同様で、ホストがゲストをおもてなしする場だと20年近く言い続けて来ました。

BBQ検定を作ったのもその為で、単に集まって騒ぐのではなく、ホストが安心安全を確保してパーティーをコントロールする、その為には肉の安全肉芯温度の知識だったり、(焼肉は網に載せれば焼けますが、分厚い肉となると、実際どう焼いて良いか分からない。) 炭は何故火が付きにくいのかとか、炭にも種類があったりとか、ホストが認識して仕切る必要があります。

ホストが安全、安心、楽しさを提供することになります。ゲストは肉を食べるという前に人と知り合い仲良くなることを楽しみに来ていますから、人と人を繋げることもホストの大切な役目と言えます。

少し前に福岡県柳川市でBBQの火が燃え移り学生が死亡するという痛ましい事故が起きたといわれています。BBQを良く知らない方が炭にアルコールを混ぜたことが原因で火が燃え上がったわけです。炭や着火の手順についてちゃんとした知識があれば、事故は起きなかったはずです。着火剤を火の中に投げ入れるなど言語道断です

事故がおきない為にも、ホストがきちんとした知識の元に、キチンとした道具を駆使してBBQを安心、安全、楽しいものとして、もてなして欲しいと考えています。

I ) その他、どんな変化が起きているのでしょうか?

S ) 日本もBBQ 2ndステージに移行したと見ています。

BBQは、宴会ではなく、信頼関係を作っていくパーティーイベントであること。そしてより多様性のある道具に変わりつつあります。道具も変っていっています。

米国では、薪→炭→ガス→ペレット→電気とエネルギーが多様化しています。

ペレット燃料とは木粉を小さく固めたもの。ヒッコリーやチェリーなどスモークで使っても良い木で作りますが、ペレットストーブ用ペレットだと、防腐剤やシロアリ駆除剤などの有毒物質が入っていたりして、バーベキューの場合は、それが食材についてしまいます。

ベレットが台頭してきたのは、温度コントロール(スマホアプリで操作)がし易く、スモークが入れられるところにあります。スモークは人類が大昔から薪で肉を焼いていた何万年もの経験が人の遺伝子に刷り込まれ、スモークフレーバーは美味しいと、脳のどこかに記憶されているのだと言われています。

世界のバーベキューのメインストリームでは、バーベキューは便利な道具や快適な環境で、より楽なバーベキューになっていっています。どんどん使う人が楽な流れになっていくものです。

スモークやダッチオーブンなどは、日本ではマニア化していきましたが、日本バーベキュー協会としてはバーベキューだけに特化するというよりは、色々なレシピも取り入れ「より簡単に、より道具も活用する」ことを普及させようとしています。

米国では、バーベキューのことをGathering Partyという言い方をします。

人が集まって、パーティーをするという意味ですが、本来、Party=Home Partyが基本で、ホームパーティーでは、ゲストを家に招き入れることで、ホームパーティーでは家具を替えたりする等こだわる方もいて、気合が入ります。

BBQはパーティー文化の入口であり、ガーデンに道具のあるところでBBQをするのが基本です。アメリカではテイルゲートパーティーと呼びますが、ピックアップトラックカーの後部のゲートを開けて、そこでBBQをする事も人気です。

我々が提唱する【スマートBBQ】の意味には「ちゃんとしよう」という思いも込められています。

最近では、防災BBQという概念も提唱していて、日頃からご近所とBBQすることで人との繋がりや絆ができることが一番大事という考え方です。

キャンパスBBQプロジェクト(東京富士大学 日本で唯一BBQ部があるところ)なども始まりました。

記事はこちら

その東京富士大学で2023年7月29日 初級BBQ検定も開催いたします。

開催詳細はこちら

高知の四万十市では、BBQで町おこしをするプロジェクトが進んでいます。これは、四万十市の農産物や食材、地元のもの足元を見直して、人が集える場、農畜産を地元で消費できるBBQ場を作ることで、街起こしにつなげていこうというものです。

しまんとリバーベキュープロジェクトについては、こちら

2022.09.06 日本初スマートバーベキューパークに認定!記事は、こちら

https://jbbqa.org/news/7446/ 掲載写真より

四万十市の市役所の皆さんや地元の方々も40人ほども、正しくバーベキューを学ぶために「BBQ検定」を受けて頂きました。

自治体の中には、BBQに対して負のイメージを持っている方も多いです。

BBQをする場所を作らないといけないとは思いつつ、「地元にお金が落ちず、ゴミだけ落ちる」みたいなマイナスイメージですね。

BBQをする拠点があったとしても、どこで食材を買えば良いのか、ゴミはどこで捨てたら良いのか、そういうものを町ぐるみでHPなどで情報発信していくことで、町にお金が落ちる仕組みができていきます。町の農産物や食材をバーベキューで利用しアピールする格好の機会でもあるわけです。

I ) スマートBBQを推進するガスグリルの供給の問題について、ここからはELGの米島社長にも加わって頂きます。

S ) BBQグリルは進化してきています。

楽することを考えれば、現在9割以上がチャコールBBQですから、まだまだガスBBQグリルが普及していく可能性があるわけです。

そんな中、ガスグリルで使用する小容器ボンベにガスの充填を拒否されるガス店が多いことは問題ですね。

Y ) 約10年前から取り組んできた課題です。

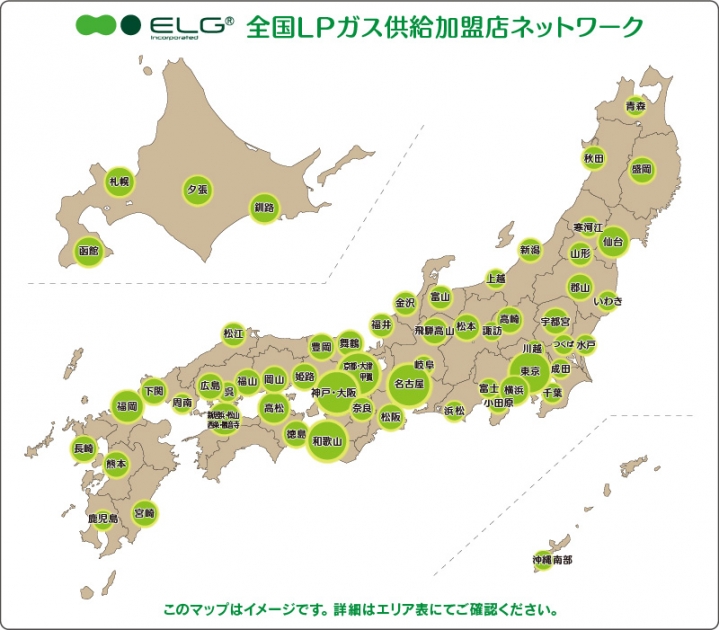

私共からお声がけして、BBQガスグリルやキッチンカー、キャンピングカーで使用する小容器ガスボンベへのガスの充填をしてくれる協力先を「全国LPガス供給加盟店ネットワーク」のパートナーとして募ってきました。

パートナーガス店募集については、こちら

ELGにおいては、実は今年からプロパンガスの取扱いについて学んで頂く為の、「質量販売の講習」プログラムをスタートさせました。

・LPガスの性質、法令について

・トラブル時の対応

以上を主に説明する4時間の内容です。誰でも受講可能です。リアル会場での受講の他にZOOMでの参加も可能です。

LPガス質量販売緊急時対応講習については、こちら

意識したターゲットは、キッチンカー、キャンピングカーのオーナーさん。もしくは、自治体含めた官庁の方々。消防署の方にも多数受講頂いています。

プロパンの小容器ガスボンベへの実質的な供給はこれから。首都圏のガス店に理解頂く上でも、東京、神奈川での講習会の開催も行っていこうと考えています。

受講の受付は、こちら

前回のインタビューはこちら↓

日本バーベキュー協会 下城会長にスマートBBQの進展についてお聞きしました。

https://www.happy-grilling.jp/columns/detail.php?id=144